“Самая большая опасность в плену – это потерять часть себя”: правозащитник Максим Буткевич о службе на “нуле”, плен и восстановление

Этого разговора ждала вся команда Центра прав человека ZMINA после того, как мы узнали радостную весть – правозащитник, соучредитель организации, журналист и военнопленный Максим Буткевич освобожден из плена. Это произошло 18 октября этого года во время 58-го обмена военнопленными. Правозащитник провел в заключении более двух лет.

ZMINA встретилась с Максимом на железнодорожном вокзале в перерывах между этапами его реабилитации, чтобы поговорить об участии в боевых действиях на “нуле”, о более чем двух годах плена и новых смыслах, которые открыл для себя правозащитник в заключении, а также о том, как происходит реабилитация военных после возвращения из плена и в чем сложность адаптации к гражданской жизни.

Я понимал, если россияне возьмут верх, то защиты прав человека на этой территории больше не будет

Максим, ты более 20 лет занимаешься правозащитой, а с началом полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ. Что побудило тебя, как правозащитника, сменить сферу деятельности и пойти в армию?

Это очень важный вопрос. Я сейчас обнаружил, что очень много было обо мне сказано и написано в СМИ за это время, пока меня не было здесь. И в некоторых текстах говорилось о том, что я пацифист. Но я не пацифист. Впрочем, я действительно не сторонник насилия как метода, а военная служба, так или иначе, связана с убийством людей. И это безусловно проблема и морально-этическая дилемма для меня.

Ситуация, в которой мы оказались 24 февраля 2022 года, поставила нас перед выбором: либо допустить уничтожение нашей свободы, либо бороться. Иначе нас бы заставили отказаться от собственной активности, заставили бы быть послушными, только есть, пить, спать, бояться и делать то, что нам скажут. Такова была бы наша перспектива. Поэтому нам пришлось сопротивляться, чтобы спасти свою свободу. Для меня это то, что сущностно присуще человеку. Это действительно то, что делает его человеком – свобода, осознание своей свободы, и смысл, который эта свобода приносит.

Я прекрасно понимал, если россияне возьмут верх, то защиты прав человека больше на этой территории не будет. Это будет невозможно. Мы очень долго боролись за эти права, которые имеем сейчас. Что-то нам удавалось, что-то нет, однако, если бы они пришли на эти территории, все было бы уничтожено. В конце концов, если говорить эгоистично, многие годы моей жизни, собственно, основное, чем я занимался много последних лет, все достижения, все достижения, были бы уничтожены.

Как ты оказался в армии, в частности в 210 отдельном специальном батальоне “Берлинго”?

Я закончил военную кафедру в студенческие годы и был офицером. В армии людей после военной кафедры называют “пиджак”, то есть это человек, который имеет офицерское звание, однако у него отсутствует опыт службы, а опыт боевых действий и подавно.

Я пришел в военкомат вечером 24 февраля, чтобы найти тероборону и присоединиться к ним. Там у меня уточнили воинское звание, я сказал, что являюсь лейтенантом после военной кафедры, однако ничего из военной службы не помню, не знаю и не умею. Но был готов брать лопату и копать, что надо.

В конце концов тогда под Киевом начинались бои, и в окрестностях уже виднелись русские. У меня заранее был собран рюкзак, я прикупил себе несколько вещей и дорожную Библию, чтобы с собой ее возить, и был готов служить. Кстати, во время пребывания в колонии вера была одним из тех столпов, которые меня держали. Раньше я о ней не говорил, она была прежде всего моим внутренним делом. Я не приемлю навязывания чего-либо, в том числе в религиозной сфере. При этом навязывание не стоит путать с проповедью. Многие, в том числе мои друзья и подруги, не знали моего отношения к вопросам веры. Сейчас я о ней чаще вспоминаю, потому что что-то изменилось – и во мне, и в мире.

Мы не готовились к плену, готовились быть “200” или “300”

У тебя есть ощущение, что какие-то высшие силы помогли тебе пережить плен? Или это были твои внутренние силы?

У меня есть такое ощущение. Но и вера, и внутренние силы в моем понимании взаимосвязаны. У меня есть ощущение смысла. Оно неотделимо от смысла жизни, смысла спасения. Есть ощущение, упрощенно говоря, что это все не просто так.

Во время одного из допросов у меня пытались взять пароли от фейсбука и почты. На тот момент я еще не знал, что мой фейсбук, к счастью, деактивировали друзья. Но в любом случае у меня стояла двухфакторная проверка, поэтому я сказал, что они не смогут войти в мой фейсбук, ведь телефон был ими потерян. А также добавил, что, возможно, пароль уже поменяли, а я сейчас дам старый пароль и они решат, что я их обманываю. А потом начнут с меня выбивать реальный, а я его не буду знать. Они спрашивают: “Кто поменял?”. Я говорю: “Друзья, которым я оставил пароли”.

Я оставил пароли друзьям на случай, если, например, стану “200”, чтобы они зашли на мою страницу и написали об этом, зашли в почту и написали автоматический ответ на письма – что-то вроде “к сожалению, получатель не может прочитать ваше письмо, потому что погиб”. Всегда грустно, когда кто-то комментирует посты человека, которого уже нет на этом свете. Этот следователь посмотрел на меня такими круглыми глазами и спросил, думал ли я заранее, что могу стать “200”. Я ему говорю, что это война, и мы шли на войну. На самом деле, были ситуации, когда я мог быть “200”. И я, конечно, об этом думал. Как и все, кто выдвигается на “ноль”.

То есть ты допускал вероятность, что можешь умереть на войне?

Я думаю, что все, кто выдвигается на “ноль”, внутренне – сознательно или бессознательно – прорабатывают мысли, что произойдет, когда я буду “300” или “200”. Однако я не видел почти никого, кто бы продумывал, что будет, если он попадет в плен. К такому мы не готовились. И в результате, когда оказались в плену, для нас это было неожиданностью.

Мы сами себя создаем, делая разные выборы в жизни. То, какой выбор мы сделали сейчас, определяет, кем мы будем потом. Потом неоднократно в тюрьме, и в СИЗО, и в колонии мы с ребятами обсуждали, что произошло и почему это произошло. В моем подчинении было 20 ребят. Я был командиром взвода в 210 отдельном специальном батальоне “Берлинго” Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Но в неволе разные мои товарищи по плену регулярно говорили мне: не знаем, каким ты был командиром – я и сам этого не знаю, если честно, это могут сказать только мои ребята, – но лучше бы ты работал с информацией, или помогал людям. Мол, это то, что я очевидно умею делать, и толку от этого для нас всех было бы больше, чем от моего пребывания в Луганском СИЗО. Да и вообще от всего больше толку, чем от сидения в Луганском СИЗО.

Хотя я должен сказать, что не считаю это время упущенным. Иногда ребят накрывало, и они так думали, что время в плену упущено, просто вычеркнуто из жизни. Зато у меня не было такого ощущения. И перебирая, что я сделал не так с начала вторжения, какой выбор был неверным, я для себя пришел к выводу, что неверного выбора не было. Есть вещи, о которых я жалею в жизни, но не в этой цепочке своих действий. Здесь я все верно сделал.

Как ты это понял, что время в плену не является для тебя напрасно потерянным?

Это, безусловно, время потерь. И это время недостатка и лишения чего-то очень человеческого и чего-то очень личного. Самая большая опасность в плену – это потерять часть себя. Для себя я пытался понять: что я могу из этого вынести, что может потом мне помочь, может ли что-то мне помочь лучше помогать другим.

В плену я больше узнал о людях, о мире и, конечно, о нарушениях прав человека. Скажем, у меня были такие полевые исследования продолжительностью в 2,5 года. Я никогда раньше не специализировался на пенитенциарной системе и нарушении прав человека в ней, но в плену я очень неплохо с ней ознакомился, глубже и шире понял базовые вещи.

Также у меня был шанс упорядочить свои мысли и убеждения, понять, как они взаимосвязаны, насколько обоснованы мои позиции, мое отношение к некоторым вещам, достаточно ли оснований для того, чтобы думать то, что я думаю, и утверждать то, что говорю. И что приоритетнее, что должно быть приоритетами в моей деятельности, моей жизни.

В плену я постоянно думал о тех, о ком не успевал думать в гражданской жизни

Тебя, как правозащитника, сформировали фундаментальные ценности, связанные с правами человека. В заключении они как-то изменились?

Я думаю, что мои ценности только окрепли. В своей повседневной жизни мы постоянно погружены в поток событий, информации, деятельности и иногда просто не хватает времени, чтобы посмотреть на некоторые вещи с другой перспективы – более широкой или высшей.

И в плену я очень быстро, буквально в первые дни, подумал, что у меня теперь появился шанс это сделать. Я пытался внутренне делать какие-то вещи, на которые у меня не хватало времени годами. В плену я постоянно думал о тех, о ком не успевал должным образом думать в гражданской жизни. И не только. В частности, я также молился. Тем более, это – едва ли не единственное, что я мог сделать для многих замечательных людей.

Через полтора года плена, когда у меня появилась возможность читать, я начал читать много книг, как я, в принципе, это любил делать раньше. Кроме русскоязычных и украиноязычных, за это время мне в руки попала пара англоязычных книг, которые были у кого-то на руках, и благодаря им и составлению текстов в голове я пытался удержать язык, насколько это было возможно. У меня в блокноте были записаны все книги, которые я прочитал.

Что именно ты читал? Какие книги больше всего запомнились?

Когда я был в колонии, там была библиотека, и можно было найти самые неожиданные вещи. Я в восторге был от книги “Теоретическая и прикладная лингвистика” профессора Звегинцева 68-го года издания. Прочитал ее полтора раза. Я для себя открыл много разных книг – по зоопсихологии, философии, богословию, художественной литературе. Например, прочитал Чехова, до которого давно не доходили руки. Немало перечитал того, что читал раньше, но теперь читалось по-новому. Украиноязычные книги как украинские произведения, так и переводы замечательных иностранных авторов тоже можно было найти в этой библиотеке – пока их наконец не убрали весной и в начале лета этого года.

Еще в СИЗО первой книгой, которая заслуживает этого названия, был “Новый Завет и Псалтирь”, который случайно, по странному стечению обстоятельств попал в нашу камеру, и который я перечитал раз 15, наверное. Кстати, иногда мы читали вслух, потому что не все, кто был в камере, могли читать. Один товарищ, военнопленный был ранен и почти потерял зрение, другой заключенный – по возрасту не мог этого делать. Всего за время заключения я прочитал более десятка книг, 50, думаю, минимум. В колонии, когда работал, золотым для меня временем были 40 минут перед отбоем. Я укладывался на свою “пальму” – спальное место на верхнем, втором ярусе нар, и читал свои 40 минут перед тем, как выключат свет.

В СИЗО и колонии мы также практиковали английский. Я его преподавал впервые в жизни. Причем один из моих “студентов” имел достаточно хороший прогресс. Он настаивал, чтобы я запатентовал эту методику, потому что в СИЗО мы учили язык без текстов, без ручки, без бумаги, просто запоминали слова по определенной системе, и пользовались подручными средствами.

Например, у нас был фильтр от сигареты, горелая спичка, обрывок от сигаретной пачки, и так я объяснял структуру предложения – куда переносится вспомогательный глагол и тому подобное. Мы учили английский через тексты песен. Я вдруг обнаружил, что помню совершенно неожиданные тексты песен, хотя и очень мало. Оказалось, что текст одной известной англоязычной песни, которую я помнил, прекрасно подходит для изучения Present Continuous.

Сооснователь Центра прав человека ZMINA Максим Буткевич во время интервью. Фото: Людмила Тягнирядно

Сооснователь Центра прав человека ZMINA Максим Буткевич во время интервью. Фото: Людмила ТягнирядноВернемся к твоей службе. Какое задание или бой тебе больше всего запомнился?

Было два этапа моего участия в боевых действиях: первый на Киевщине на ирпенско-ворзельском направлении в районе Житомирской трассы, и второй – на Востоке Украины. Моему подразделению дали задание усилить Национальную гвардию на определенном участке на Киевщине. Мы подъехали на блокпост на наших машинах и увидели, что это не блокпост, а “ноль”, и в нескольких сотнях метров стоят россияне. Так мы оказались на “нуле” в Киевской области.

Тогда уже в том конце улицы, где мы остановились, были развалены аптека, “Новая почта”, дома – результат танкового огня россиян. Лежало тело гражданского, который убегал от обстрела и не добежал; его нога стояла отдельно. Буквально через несколько минут после нашего прибытия, когда мы даже не успели достать гранатометы, со стороны россиян выехал на большой скорости БТР и, став напротив нас, начал крыть нас, на прострел улицы, крупнокалиберным пулеметом. Этот эпизод мне очень запомнился – первый непосредственный контакт. Еще я помню, как мы, освобождая наши населенные пункты, зашли в Михайловку-Рубежовку. Местные люди нас встречали со слезами на глазах, несли нам цветы, какие-то банки с томатным соком – что имели после месяца оккупации. Одним словом, это было совершенно удивительно. Ты чувствуешь, как люди нас ждали.

Второй опыт связан с выездом на Восток. Мы получили распоряжение выдвинуться на усиление наших подразделений, которые держали оборону на Донбассе. Это был совсем другой опыт, потому что мы были на степных просторах, где часть нашего вооружения просто была неэффективна. К примеру, то, что было нашим преимуществом в условиях городского боя, там было полностью нивелировано. Мы играли роль обычных сухопутных войск, которые выполняли те задачи, которые перед нами ставили.

Сначала перестали ловить рации, а на утро стало понятно, что мы практически в окружении

Расскажи, пожалуйста, когда и при каких обстоятельствах ты попал в плен?

Мы получили боевое распоряжение выдвинуться в село Мирная Долина Луганской области. Рядом с селом леса, достаточно сложный рельеф, то есть не степь, а овраги. Прибыв на место, мы сразу же, вечером, попали под плотный минометный обстрел. Огонь был всю ночь.

На утро село выглядело совсем не так, как было вечером. От него немного осталось. Утром была пауза, и мы получили приказ выдвинуться и занять наблюдательные посты, СП, вдоль дороги, которая шла от Лисичанска на север и до Золотого на юге. Это была для нас стратегически важная трасса. Нашей задачей было наблюдение, а в случае наличия сил противника, мы должны были о них доложить. Однако без приказа мы не должны были вступать в бой. Пока до нас доводили приказ, начался очередной минометный обстрел, и в таком сопровождении мы вышли на наблюдательную позицию.

В какой-то момент возникли проблемы со связью. Рации, которые были у нас, имели недостаточно хорошие характеристики, их было мало и, очевидно, работал вражеский РЭБ. Кроме того, у нас еще по дороге на СП быстро закончилась вода, а это, напомню, был жаркий июнь. Через несколько часов у нас вообще исчезла связь. Даже те рации, которые нам выдали, не ловили никого. А на утро мы зафиксировали, что в соседнюю посадку зашло большое количество людей и вражеской техники.

Уже, когда мы выдвигались на Мирную Долину, было понятно, что мы находимся в почти окруженном врагом пространстве. Знаешь, это такая себе бутылка, в которую мы заходили через горло, а вокруг этой бутылки уже была территория, контролируемая противником. Мы понимали, что это ничего хорошего не предвещает, но мы имели приказ, и надо было его выполнить. Потом, уже на СП, когда мы увидели маркировку на технике “О”, поняли, что это противник. На тот момент мы уже не могли выполнить приказ, не могли доложить о вражеских силах и технике, связь отсутствовала, вступать в бой не было приказа и не имело смысла, учитывая, сколько было нас и сколько врага, и было ясно, что надо отходить.

И тут на связь вышел один из бойцов соседнего подразделения, который нас и привел на наблюдательный пункт. Он сказал, что весь район находится в окружении, но кольцо еще не замкнуто. Поэтому нам стоит попробовать выйти по его ориентирам. Мы пошли. Честно говоря, было ощущение, что что-то происходит не так, но времени хорошо подумать об этом не было, да и других вариантов тоже. Мы уже несколько дней были почти без сна, почти сутки без воды, уставшие, в моем подразделении были люди с проблемами со здоровьем. И этот военный запустил сигнальную ракету, что было очень странно в условиях почти окружения. Нам надо было перебежать через поле к лесополосе, из которой пошла “сигналка”. Когда до леса оставалось несколько десятков метров, он нам сказал, что ему жаль, но со вчерашнего вечера он в плену, а мы сейчас на прицеле, и если не сложим оружие, нас просто убьют.

Что ты почувствовал в тот момент?

Вокруг нас было чистое поле. Даже не было вариантов падать, прятаться или убегать. Мы уже не выполняли никакой боевой задачи – никого не прикрывали, ничего не обороняли. У меня было восемь ребят, и я за них отвечал. Поэтому я отдал приказ сложить оружие.

Потом тот парень, который нас выводил, находился с нами в одной камере. Его заставили это сделать под физическим давлением и насилием. Но важнее было то, что он считал, что, заставив нас сдаться в плен, спас нам жизнь – так ему говорили россияне. Возможно, и правда, мне трудно судить.

Правозащитник, соучредитель Центра прав человека ZMINA, журналист и бывший военнопленный Максим Буткевич. Фото: Людмила Тягнирядно

Правозащитник, соучредитель Центра прав человека ZMINA, журналист и бывший военнопленный Максим Буткевич. Фото: Людмила ТягнирядноКак с вами обращались россияне?

Они сразу же забрали у нас документы, телефоны, какие-то ценные вещи. Например, у меня забрали беспроводные наушники, у кого-то часы, у кого-то еще что-то. Один из российских военных спросил, чьи наушники. Я ответил, что мои. И он спросил, дарю ли я ему их.

Правда, когда ты стоишь на коленях с завязанными руками и на тебя наведен автомат, в принципе, ты подаришь что угодно. Но я ответил, что нет. Он был очень удивлен, даже немного растерян. Я ему сказал, что это подарок от близкого мне человека, а “подарки не отдарки”. И он с этим согласился, но не мог понять, что же ему теперь делать.

Очевидно они таким образом пытались избежать понимания того, что они воруют вещи у пленных. Сказал ему, что очевидно ему придется это назвать “трофеем”, или еще как-то красивее, чем то, чем оно есть на самом деле. Позже, на другой точке уже другой военный забрал то, что оставалось, например, новые, хоть и дешевые китайские тактические часы. Он уже не заморачивался тем, как что называть – просто брал все подряд. Также у бойца, у которого еще был бронежилет, его забрали, попросив не говорить об этом их командирам. Как мы поняли, у них в то время были хуже. Ну и сняли с нас по дороге обувь – следующие несколько месяцев мы провели в носках.

Знали ли россияне, кто ты такой и чем занимался в гражданской жизни? Как-то влияла правозащитная, журналистская деятельность на твое пребывание в плену?

Через несколько дней в СИЗО началось ко мне особое внимание. А прямо во время пленения отношение было достаточно нормальным. По дороге на пересадочном пункте россияне спросили, кто из нас офицер, и я ответил. Хотели снять видео, где я ругаю командование. Я отказался это делать. Сказал им, что они, конечно, могут меня заставить, но это будет видно и понятно, что сделано под физическим принуждением.

Нас поставили на колени со связанными руками и вербально издевались и запугивали

Где вы сначала оказались, когда вас взяли в плен?

Нас в конце дня доставили в полуразрушенное помещение, где мы переночевали на бетонном полу. В какой-то момент появился офицер в балаклаве, который был старшим, и все его слушались. Он поставил нас со связанными руками на колени и проводил с нами разговоры, провоцировал ребят на эмоциональные реакции, вербально издевался с целью продемонстрировать свое якобы “превосходство”.

Спрашивал, у кого жены за границей, например, в Польше, Германии или Турции. Затем он начинал рассказывать ребятам в деталях свои сексопатологические фантазии, что именно тамошние мужчины прямо сейчас делают с их женами, включая детали. Он рисовал им картинки принудительного группового, орального, анального секса. Видно было, что этот человек имеет сексопатологические проблемы. Он нам угрожал, что нас осудят на 10-15 лет и отправят в колонию для “сексуальных утех” и что потом мы приедем в Киев без передних зубов. С объяснением, почему именно без передних зубов.

Потом нам принесли армейские сухпайки и развязывали руки, только когда мы по одному под дулом автомата шли к обрезанной сверху прозрачной пластиковой бочке, которая стояла в углу, чтобы опорожниться.

Стоит сказать, что потом к нам относились спокойнее, без унижений. Я, откровенно говоря, старался особо не нарываться. Сразу выбрал для себя такую линию поведения: скрывать мне особо нечего, но и притворяться кем-то тоже не стоит. Очень рискованные и провокационные разговоры я старался перевести на себя, чтобы ребята не получили за них.

Подвергался ли ты или твои ребята насилию от российских военных?

Позже, когда приехали новые военные в форме, нас выводили по одному в соседние помещения и расспрашивали о службе, записывали с нами видео. Это было что-то похожее на допрос. И вот, когда одного из бойцов вывели на допрос, он сказал, что не помнит позывных командиров. Так его несколько раз ударили деревянным крюком. Я сразу сказал ребятам, что поскольку у нас нет никакой секретной информации, то на допросах надо говорить все, чтобы себя сохранить.

Меня запугивали ямой, которая была на заднем дворе. Говорили, что могут туда меня отвести и показать тех, кто “не понимал, как надо себя вести”.

Был один интересный момент, когда они записали со мной видео. Один другому сказал, смотри, он действительно журналист, потому что сказал то, что он хотел, а не то, что надо было нам. Позже уже упомянутый ранее офицер в балаклаве читал нам отрывки из послания Путина от, кажется, 22 февраля 2022 года, где он говорит об Украине, и те, на кого показывал офицер, должны были дословно эти отрывки пересказывать, а если кто-то ошибался или запинался, меня били палкой. Потому что я был единственный офицер, командир, и лично этому “ценителю истории по-путински” не нравился. Я подумал, что лучше пусть бьют меня, чем моих ребят.

Потом нас снова куда-то перевезли и бросили на бетонный пол. Там уже с наших глаз сняли повязки, развязали руки, и мы увидели, что находимся в камере. Тогда принесли старые рваные матрасы и полотенца. На некоторых из них стоял штамп Луганского СИЗО. Так мы узнали, где находимся. В целом я провел в СИЗО год и три месяца, до сентября 2023 года.

6 марта 2023 года оккупационный суд на Луганщине приговорил тебя к 13 годам заключения и обвинил в “жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов”. Как возникла эта статья?

В Луганском СИЗО нас активно допрашивали разные структуры: как люди в военной форме, так и в гражданском. Нас расспрашивали о том, как передвигалось наше подразделение, где именно мы были, в каких числах. 16 июля меня допрашивали двое – один в гражданском, а другой в каком-то неуставном камуфляже. Один из следователей интересовался деятельностью фонда Сороса в Украине, хотел, чтобы я дал интервью какому-то неназванному “уважаемому международному СМИ”, где рассказал бы о ней. Я сказал, что интервью никакое давать не хочу, но, если заставят, то могу рассказать то, что знаю: о поддержке украинским отделением фонда проектов по децентрализации, местного самоуправления, правовой помощи, академических публикаций.

Ему весь этот разговор не очень понравился, и тогда я впервые услышал: “Мы тебя посадим”. Это обещание приобрело конкретные черты через месяц, 13 августа. Меня вытащили на допрос, где люди в форме с закрытыми лицами посадили меня так, чтобы я видел только пол, было дискомфортно, они разными способами выводили из равновесия, запугивали. Потом мне сказали, что есть три варианта: первый – подписать все, что мне дадут, не читая, и это будет признание в совершении военного преступления, меня осудят, и потом поменяют; второй – я отказываюсь подписывать документы, меня вывозят на “следственный эксперимент”, где я якобы пытаюсь попытаться убежать и меня убивают; и третий вариант – я буду сидеть без какого-либо обмена неизвестно сколько, точнее – сколько они захотят. Соответственно, если я не буду сотрудничать и ничего не подпишу, то целый не выйду, ни физически, ни психологически. Они сказали, что в 45 лет можно уже и заканчивать жизнь. Если я с этим соглашаюсь, то они меня выводят в задний двор, дают закурить, позвонить домой и после этого, собственно, застрелят.

Один из тех, кто допрашивал спросил, хочу ли еще пожить, я ответил – да, если Бог даст. Он уцепился за это и, узнав, что я христианин, сказал: “Ну, мы то не христиане, нас это не касается”. Потом они распечатали протокол допроса, путались в том, где же я “совершил преступление”. Уже позже я узнал: речь шла о том, что я якобы выстрелил из гранатомета по жилому дому, где были люди, и в результате этого две женщины были ранены. В любом случае, по их словам, было не важно, что написано на бумажках, они могли меня осудить и без моих показаний. Мне сказали, если я быстро подпишу документы, их сразу передадут прокурору, а потом в суд, и уже в октябре я смогу быть дома – меня поменяют.

Позже, когда они дооформляли мое дело, то повезли меня в Северодонецк к дому, в который я якобы выстрелил. Мне сказали поднять руку, показать на конкретное окно, сфотографировали меня, сказали показать на яму, запомнить адрес. На вопрос, о чем это все, ответили, что потом обо всем узнаю. Единственное, на чем я тогда настаивал, насколько в той ситуации вообще можно было настаивать, что я не буду свидетельствовать против кого-то, только против себя, и чтобы дело было без трупов.

У меня не было никакого сомнения, что я не буду сидеть весь срок

Как ты отреагировал на приговор – 13 лет лишения свободы?

Для меня это было ожидаемо. Мы с ребятами в камере думали, сколько мне дадут. Они были более оптимистичными. Я же ожидал 12-15 лет, считай, как и дали. Но я надеялся, что вскоре будет обмен, и меня обменяют. Поэтому в любом случае я понимал, что столько сидеть не буду. У меня не было никакого сомнения, что я не буду сидеть весь срок.

Во время одного из так называемых следственных действий сотрудник Следственного комитета Российской Федерации сказал, что украинская сторона сажает россиян на большие сроки по обвинениям в “незаконном пересечении государственной границы организованной группой лиц с оружием с целью отторжения части территории в пользу другого государства”. То есть за это, и за военные преступления дают большие сроки, и поэтому, чтобы этих их военных можно было поменять, им, мол, надо было осудить нас на похожие длинные сроки.

Знаешь ли ты, как сложилась судьба твоих побратимов, вместе с которыми ты попал в плен?

Двух поменяли в конце 2022 года, один, к сожалению, позже погиб, защищая нашу страну, нашу свободу. Еще двоих поменяли в этом году. Остальные остаются в плену. Никого из них не осудили. Они находятся в статусе военнопленных.

Из твоего опыта, что тебе помогло пережить плен и вернуться домой?

У меня не возникало сомнений, что обо мне помнят, что пытаются сделать все для того, чтобы меня освободить, что обо мне думают, за меня молятся. Я постоянно пытался держать голову занятой. Я пытался подытожить предыдущие опыты, установить какие-то внутренние взаимосвязи между тем, во что я верю, в чем я убежден, и тем, что я делаю.

Я анализировал свою жизнь, пытался ее понять. Думал, как поступать лучше, проводил работу над ошибками, приоритезировал те вещи, которые были на самом деле важны в жизни, старался не забывать английский, украинский, составлял в голове колонки или выступления, сам себе их зачитывал, формулировал мысли, вспоминал людей, которых встретил в своей жизни.

Ты сейчас проходишь реабилитацию после плена. Как она происходит, из чего состоит и насколько эффективна?

Это интересный процесс. Я, честно говоря, думал, что все будет быстрее и формальнее. Реабилитационный процесс можно условно разделить на четыре вида деятельности: первое – это, собственно, медицинская реабилитация, обследование, диагностика и понимание, что человек вынес с собой из плена в плане здоровья; второе направление – психологическое, когда с тобой работают психологи и пытаются вернуть в более свободный контекст; третье направление – административное, оно связано с восстановлением украденных документов, всякими административными штуками; и четвертое – это, конечно, работа с правоохранительными органами и установление обстоятельств плена. Эти четыре направления пытаются втиснуть в достаточно короткий временной промежуток, поэтому график на самом деле достаточно плотный.

Сейчас пытаюсь понять, где я буду полезнее

Что планируешь делать после реабилитации?

У меня еще есть время подумать. Человек после плена и лечения имеет право на 30-дневный отпуск, чтобы долечиться. В течение этого времени буду думать, чего я хочу достичь в ближайшей перспективе, или скорее – как лучше и эффективнее достичь этого. Я сейчас пытаюсь справиться с тем, чтобы понять, где я буду более полезен и в каком статусе.

Правозащита от меня никуда не денется. Она со мной надолго, наверное, на всю жизнь. Это реально неотъемлемая часть моей жизни, так что этим я точно буду заниматься. Я, конечно, не оставлю темы, связанные с вынужденной миграцией, с беженцами, с внутренне перемещенными лицами, с переселенцами, с дискриминацией, ксенофобией и ненавистью. Сейчас я понимаю, что больше внимания стоит уделять теме анализа пропаганды и работе с информацией, с критическим мышлением, с восприятием реальности. Но приоритетной в ближайшее время темой для меня будет освобождение наших военных и гражданских из плена.

Максим Буткевич почти 20 лет посвятил правозащитной деятельности. Был координатором Проекта “Без границ”, а также соучредителем Центра прав человека ZMINA и “Громадського радіо”. В течение многих лет выступал одним из организаторов и ведущих показов и событий Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

Правозащитник выступал с лекциями о правах человека, о языке вражды, о беженцах для журналистов, активистов и властных структур в Украине и в других странах. Работал в офисе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине.

После начала полномасштабной войны в марте 2022 года Буткевич вступил в ряды ВСУ, а в российский плен попал в июне того же года.

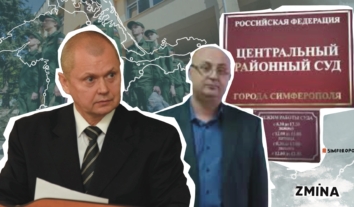

Против Максима Буткевича было сфабриковано уголовное дело. 6 марта 2023 года незаконный “суд” на временно оккупированной части Луганской области назначил правозащитнику и военному 13 лет колонии за то, что он якобы, находясь в Северодонецке, ранил двух женщин, выстрелив из гранатомета в подъезд жилого дома.

Апелляционный суд в Москве оставил приговор в силе, однако постановил зачесть в срок заключения часть времени фактического содержания под стражей – с 19 августа 2022 года.

В марте 2024 года Верховный суд РФ оставил без изменений 13-летний приговор пленного правозащитника и военнослужащего. На судебном заседании он рассказал, что вынужден был оговорить себя под угрозами пыток. Российские судьи отказались приобщить к материалам дела доказательства того, что Буткевич вообще не был на месте предполагаемого совершения преступления, и вообще в Северодонецке, ни в указанный в “деле”, ни в любой другой день войны. Не приняли во внимание и заявление правозащитников, что он оговорил себя из-за обещаний быстрого обмена и угроз пытками.

Судебную расправу над Максимом Буткевичем осудили украинские правозащитные организации, Amnesty International, Human Rights Watch, “Мемориал“, депутаты ПАСЕ и другие организации.

Российский “Мемориал” признал Максима Буткевича политическим заключенным.

В ноябре 2022 года Максим Буткевич был награжден чешской премией “Истории несправедливости”: награду вместо сына в Праге получил его отец Александр. В 2023 году Максим Буткевич был удостоен Специальным знаком отличия награды имени Анны Франк за человеческое достоинство и толерантность от посольства Нидерландов в США и Национальной правозащитной премией, которую вручает украинская платформа “Правозащитная повестка дня”.